精密に作り込まれたプラモデルの完成品を見て、あるいは模型屋の棚にびっしり並んだプラモデルの箱を眺めながら、自分でも作りたいと思ったりしたことはありませんか?

その一方で、プラモデルというと「難しい」という印象を持つ人も多いのではないでしょうか? 「自分は器用じゃないから」と尻込みしてしまうかも知れません。しかし、最初から器用な人などいません。どんなスキルを持っている人であっても、最初はうまく作ることが出来ないものなのです。

それでも、買ってきた段階で既に必要な部品が全て揃っていて、特殊なスキルがなくとも、説明書に沿って組み立てていけば一応完成させることができる、それがプラモデルです。完成したプラモデルは、最初に思い描いていたものと少し違うかも知れませんが、苦労して作ったプラモデルを目の前に置いて眺めるのは中々楽しいものです。

まあ、そういうことはさておいて、興味が湧いたら早速作ってみましょう。プラモデルのいいところは思いついたらすぐに始められることなのですから。

1. プラモデル製作に必要なもの

とりあえず、プラモデルを作ってみましょう。プラモデルはこだわりだすと奥深いのですが、とりあえずは完成させることが一番大事です。そこで、必要なものですが

- プラモデル本体

- ニッパー

- ヤスリ

- カッター

- 接着剤

といったところでしょうか。まずは最低限必要なものだけをそろえて始めてみましょう。私が子供の頃、最初にプラモデルを作った時もそんな感じでした、いや、そのときはカッターはなかったかもしれませんね。

プラモデル本体

プラモデル作るのにこれがないと話になりませんね。今回はこの子をネタにしようと思います。MSVが最初に出た1983年、模型屋で欲しいと思いつつ結局買わなかったMS-06Rですが、あれからン十年経って素晴らしくリニューアルされました。やっぱりガンプラいいですよガンプラ。

ニッパー

ニッパーは原則として良いものを選んだほうがいいですが、最初ですので極端に良いものである必要はありません。タミヤの薄刃ニッパーを買えるならベスト、もしそこまで高いものに抵抗があるなら1000円くらいのものでもとりあえず可です。

ちなみに写真はミネシマの薄刃ニッパーです、買った当時はタミヤの薄刃ニッパーよりも安かったのですが、今調べてみるとタミヤの薄刃ニッパーのほうが安く買えますね。

ヤスリ

ヤスリは粗さが適当であれば何でもいいです、粗さがわからない場合はプラモデル用で探せば良いと思います。写真のものは半丸タイプで、これさえあれば平面、曲面、内側エッジ(角)に対応できます。値段は200円しなかったかも。

しつこいようですが、ポイントは粗さです。

カッター

カッター本体は100円ショップで売ってるやつでも何でも良いのですが、カッターの刃だけはオルファなどちゃんとしたメーカーのものを入手しましょう。切れ味が全然違います。

接着剤

昔はプラモデルに接着剤が付属していたのですが、コストダウンと、実質的にプラモデル付属の接着剤を使う人が少なかったこともあり、今は別途接着剤を購入するのが当たり前になりました。写真はリモネン系の流し込みタイプというやつで、健康への配慮がなされたものです、オレンジのような柑橘系の匂いが特徴です。

今回はガンプラを作るので接着剤は必須ではないのですが、必要な箇所は接着したほうが無難なのでガンプラと言えども接着することにします。

2.製作に入る前に

さて、プラモデル買ったし道具も揃ったし早速作り始めたいところですが、その前にすべての部品が揃っているか確認しましょう。プラモデルは、我々の手元に届くまでにメーカーの検査の目をくぐり抜けているので、欠品や破損等のトラブルは滅多にありませんが、それでも全く無いわけではありません。一度組み立て始めてから欠品に気づいた場合と、組立前に気づいた場合とでは打てる手の幅に大きな違いが出てきます。困ったときに困らないための手間と思ってざっと説明書と部品を突き合わせて確認しましょう。

ザクの箱の中の袋全部です、結構部品あります。袋から出して確認しても良いのですが袋に入った状態で確認した方が後の対応が楽なので私は袋に入れた状態で確認します。確認漏れを防ぐという意味では袋から出した方が良いかも知れませんが。

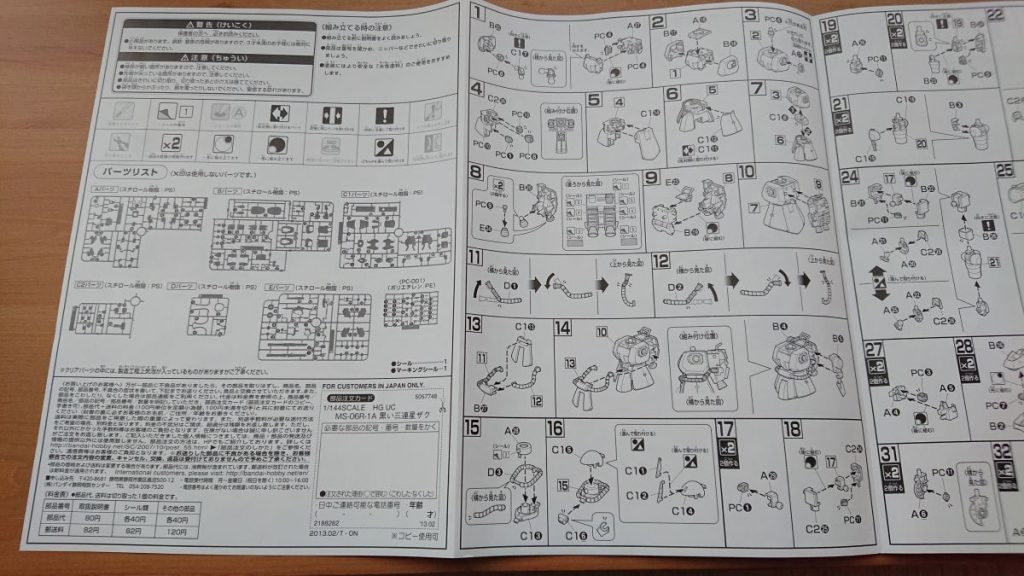

説明書には、キットに含まれるもの一覧があります。これと照らし合わせて部品の不備や破損のないことを確認しましょう。

余談ですが、プラモデルの愛好家の中には、部品がランナーに付いた状態(部品を枠から外さない状態)で鑑賞することを楽しみとする人もいます。作り始める前のプラモデルを手にしながら飲むお酒もなかなかオツなものですよ。

3. 早速作り始めましょう

プラモデルの組み立て方は、説明図に従って部品を切り出し、説明図の通りに組み立てることの繰り返しです。実際には、説明図の組み立て手順よりも良い方法があると思えば自分流に作ることに問題はないのですが、まずは説明図通りに作りましょう。

プラモデルの部品は、枠(ランナーと言います)からニッパーを使って部品を切り出すところから始まります。ランナーと部品の間にやや細くなっている部分(ゲートと言います)があるので、そこをニッパーで切るのですが、この時気をつけるのはパーツギリギリで切るのではなく、パーツに少しゲートが残るくらいで切ることです。そして、部品をランナーから外した後で残りのゲートをニッパーで切り落とすようにします。

このように、部品を2段階に切り出すのには理由があります。ゲートをニッパーで切り離す時、ニッパーの刃がゲートの切り口に割って入る形になりますが、このときニッパーの刃の厚みの分だけランナーと部品ととの距離を離すような力が加わります。ランナーに部品を固定するゲートが1つだけであれば、部品が刃の厚み分だけ移動して力を逃がすのですが、複数のゲートによって固定されたパーツの場合は、力の逃げ場がなく部品やゲートに力がかかることになります。大体においてはニッパーで切り出した部分の近くにある力が集中しやすい場所、つまりゲートと部品の境目が割れるように破壊します。つまり、ニッパーで切り出すつもりが、ニッパーの切れ目付近で割れてしまい、その影響が傷という形で部品に及んでしまうことがあるのです。そこで、割れの影響が部品に及ばないよう、まずはゲート途中で切断するのが良いのです。

ゲート途中で切断した後であれば、ニッパの刃を部品ギリギリまで近づけて切断して、ニッパの刃が部品とゲートの残り部分の間に割って入ったとしても、ゲートの残り部分の移動を妨げるものがないので力を逃がしつつ割れずに切り離され、その結果、部品本体には傷が入らずゲートを取り除けるということになります。

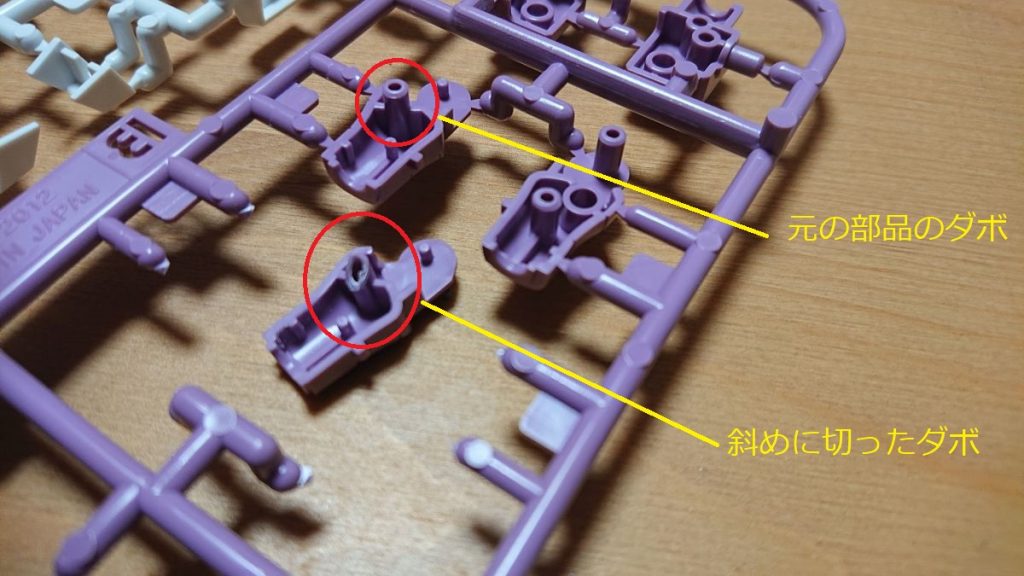

今回製作しているザクはスナップフィットのキットなので接着の必要はないのですが、2度と分解しないと分かっている部分は接着してしまっても良いです。その場合、部品の合わせ面を確実に合わせたいので、嵌合用のダボは削っておいたほうが良いですが、一方でダボの位置決めの機能は残したいので、ダボをニッパーで斜めに切るのが良いです。こうすると、はめ込み位置のガイド機能は失われず、部品同士の合わせもダボがきつくて無理、なんてことがありません。

部品の接着には、流し込みタイプを使います。写真のものはリモネン系と言われているもので、健康への配慮がなされた製品です。匂いはいわゆる柑橘系で、ジュースと間違えて飲んでしまいそうです。使い方は、部品を合わせて接着剤を流し込むだけです。浸透性があるので、部品を持つ指と部品の間に染み込んでくることがあります。でも、もしミスしてもドンマイです。

以上、切り出しと接着のコツさえ押さえておけばとりあえずはOKです。説明書に従ってガンガン部品を切り離して、ガンガン組み立てましょう。時々接着もしながらですね。接着していい場所が良くわからん、という場合は無理に接着する必要はありません。もともとスナップフィットモデルですし、プラモデルにおいて「〇〇しなければならない」という考えは、時に製作の妨げになります。やりたいことをやりたい範囲で楽しむのがプラモデルの楽しみ方だと思います。

説明書の通りに組み立てると、まずは胴体が出来上がります

頭もすぐに出来上がります。古いキットのザクの頭の部品は縦に合わせ目がきていましたが、今どきは左右のパイプが一体で整形され、それを上下から挟むように部品分けがなされています。

腕も組み上がりました。

そして脚部も完成。

武器も完成です。どういうわけか説明書に組み立て説明がないのですが、MS-06R作るのに普通のザク作ったことないなんてありえないでしょ?ってことなんでしょうか? メーカーの真意はともかく、完成写真から適当に類推しても組み立てられるくらいには親切な設計がなされています。素晴らしいぜバンダイ。

あとは全体を組み上げて完成です。

ガンプラは色を塗らなくても組み立てるだけでここまでカッコよく仕上がるのがいいですね。プロポーションも大変良く、カッコいいです。

ちなみに、以前制作したFG1/144ザクとの比較です。FG1/144は首と股関節の可動自由度を増やすために、脚の付け根にボールジョイントを埋め込む改造をしていますが、それ以外はキットのまま組み立てて、水性アクリル塗料で塗装しています。HGUCの方がスマートですが、FGも悪くないですね、あとは好みの問題といったところでしょうか。

FGはベストメカコレクションとMSVを一通り出し終えた後で開発されたものなので、それまでのザクの集大成と呼べるものですが、プラモデルとしての思想はそれまでのキットと同じく、あくまでもプラモデルなんですね。HGUCは、さらに思想を一世代進めて、接着剤なし、色塗りなし、そのまま組むだけでカッコよく、ポーズの自由度もより高くなっています。そのためにパーツ割なんかが、FGとHGUCでは全然違うんですね。作って完成させることがプラモデル本来の楽しみではありますが、こうやってプラモデルそのものの進化を味わうというのもプラモデルの楽しみの一つです。

とりあえず、プラモデルが一つ完成したということで、今回はここまで。ガンプラは作った後、グリグリ動かしてみながら酒を飲むのもまた楽しいものです。未成年の方は、酒なしでグリグリ動かして楽しみましょう。

今回制作したキット:バンダイ1/144 MS-06R-1A 黒い三連星ザクII

コメント

[…] ミリタリーモデルといえどもプラモデル、製作に必要な最低限のものといえば以前に紹介したものと同じく下記の通りです。ただ、接着剤に関しては後ほど追加で説明します。 […]