前回は、接着剤を使うプラモデルを完成させました。今は、流し込み系の接着剤のおかげで、さほど難しい作業を経なくてもきれいに接着できますし、成型色が一色でもカッコ良く完成することが分かったと思います。

それでも、やはりジープのタイヤはタイヤの色であって欲しいですよね。そこで、今回は前回製作したジープに色を塗ってみようと思います。

1. 色を塗ってみよう

プラモデルで塗装というと、最近の入門書ではエアブラシを紹介しているケースが多いのですが、ここでは筆塗りを紹介します。機材を揃える金銭的がある大人であればエアブラシでも良いのですが、安くなったとは言えエアブラシも数千円以上しますし、コンプレッサーもン万円の世界ですので、まずは最低限の機材を使って完成させてみるというのが良いと思います。

それに、エアブラシは準備と後片付けにそれなりに時間がかかるので、趣味の時間を細切れにしかとれない忙しい人にとってもエアブラシはハードルが高いんです。筆塗りであれば準備と後片付けの時間はあまりかからないので、ちょっとした時間を使って製作を進めることが出来ます。隙間時間を利用して、どんどん進めてガンガン完成させるなら筆塗りが向いているのです。

2. 色塗りに必要なもの

筆塗りに必要なものをリストアップしてみました。普通の家庭にあるものも含めてこんな感じになります。

- プラモデル

- 塗料、薄め液、ツールクリーナー

- 筆

- 小皿

- 混ぜ棒

- スポイト

- クリップやマスキングテープ

- 鉛筆

- 綿棒

塗装するプラモデルは、前回製作したタミヤの1/35ジープです。筆塗りをするには丁度いいサイズと言えます。

使用する塗料は、模型用として売られているものであれば何でも良いのですが、ここではGSIクレオスのアクリジョンを使用します。アクリジョンを使用する理由は

- 刺激臭がなく、健康への影響が少ない。

- 塗料の乾燥前は水に溶けるので筆の手入れが楽。

- 塗膜が強く、触って塗料が落ちることがない。

- 乾燥後は薄め液でも溶けないため筆の重ね塗りに向いている。

- 入手性が良い

といったところです。実際は、私がアクリジョンを使っているということが主な理由ですが、最初油性アクリル、次に水性アクリル、それからまた油性アクリルに戻り、子供が出来て再び水性アクリルに戻ってから、アクリジョンが出てきたのでアクリジョンに乗り換えたという経緯には、刺激臭と健康への影響と塗膜の強さの何を重視するかの歴史でもあったわけで、それなりに理由があってのことなのです。とりあえず、健康への影響が少なく塗膜が強いという点で、アクリジョンはオススメです。

アクリジョンを使うにあたっては、薄め液とツールクリーナーが必要です。薄め液は塗料を薄めるためのもので、水と併用して使います。ツールクリーナーは筆や皿を洗う時に使います。塗料が固まってしまうと薄め液や水ではどうにもならないのですが、ツールクリーナーを使えば塗料を落とすことが出来ます。

その他にエアブラシ用の薄め液というのがあります。これは、エアブラシ用に調合とされていますが筆塗りにも使えます。普通の薄め液と水を混ぜるのが面倒な時に、エアブラシ用の薄め液だけで塗料を薄めるといった使い方もします。

更に、写真にはないのですが、水性アクリル塗料用の薄め液を準備しておきます。水性アクリル塗料の薄め液はアルコール成分が入っており、塗料をプラスチックに馴染みやすく(プラスチックが塗料を弾きにくく)する働きがあります。アクリジョンは、塗料を薄めすぎるとプラスチックに弾かれてしまうので、それを防止するためのものです。

筆はとりあえずタミヤのナイロンの毛のものを使っています。今回は、タミヤモデリングブラシHFの面相筆(細)と平筆No.0を主に使用、細かいところは面相筆(極細)を使いました。

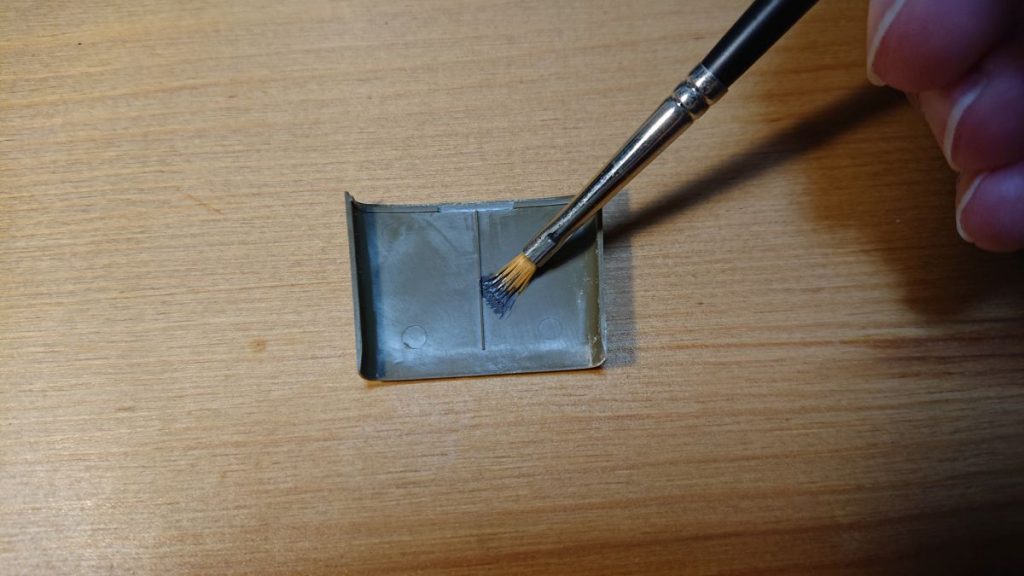

小皿は塗料を小出しにして薄め液や水で薄めて使用します。その時に必要なのがこういった小皿です。複数の塗料を混ぜたり、溶剤で筆を洗うのに使うこともあります。

アクリジョンは乾燥前は水に溶けるので、筆を洗うためには皿ではなく空き瓶に水を入れて使用しました。乾燥前のアクリジョン塗料は、ツールクリーナーよりも水のほうが溶けやすいようなので、塗装後に筆を洗う場合はまず水で洗い、その後仕上げとしてツールクリーナーを使うようにしています。

塗料を混ぜるための棒も必要です。写真はタミヤ製のものですが、楊枝や竹串のようなものでも大丈夫です。

必ずしも必須ではありませんが、水や薄め液を容器から取り出すためのスポイトがあると便利です。薄め液用、水用、ツールクリーナー用などと分けておくと良いと思います。

塗装した部品を乾燥させるための台として、クリップなどをいくつか持っておくと便利です。部品に穴が空いている場合は竹串の先端に刺したものをクリップなどで掴んで置くといった使い方もできます。写真にはありませんが、マスキングテープなども用意しておくと良いでしょう。

今回、金属表現の一環として鉛筆の芯を使います。HBかB位のものを一本用意しておくと良いです。

綿棒は、粉末状のものをこすりつけたり、ピンポイントで拭き取りを行ったり様々な場面で使います。特に、今回は鉛筆の芯を使って金属表現をする時に使用します。

3. 色を塗ってみよう

それでは、色を塗ってみましょう。色を塗るといっても、成型色を生かして部分的に色を塗る場合と、基本色から全部塗る場合とあります。今回は、最終的なゴールとして全部塗りますが、途中経過としてタイヤだけを塗り分けた状態も紹介したいと思います。全部塗らなくてもタイヤを塗り分けるだけでかなりそれらしい仕上がりが得られます。

タイヤ塗りのための下地として、アクリジョンベースカラーのグレーを使用します。ベースカラーというのは下地用として開発された塗料で、通常のアクリジョンよりも高い隠蔽力(塗った時に透けない性質)を持ちます。アクリジョンは他の塗料よりも隠蔽力が劣るので、こういったベースカラーをうまく使うことで塗り重ねの回数を減らすことが出来ます。今回は、このベースカラーの色がタイヤには丁度良いので、この色を生かした塗り方をしてみます。

まずは、ボンネットの裏など目立たないところで試し塗りをしてみます。別にランナーでも何でも良かったのですが、エンジンルームの内側やラジエターにも塗ってみました。中々いい色合いだったのでタイヤ色のベースとしても使うことにしました。

フィギュアにも塗ってみました。フィギュアを塗るベースとしては中々いい色ですが、もう少し薄い色でもいいかも知れません。ベースカラーは隠蔽力が高く、一回塗りでプラスチックの色が分からなくなるくらいしっかり色が出ます、更にしっかりと艶が消えるのでフィギュアの下地としてはピッタリです。それから、ベースカラーは見た目以上に伸びが良いので、瓶からそのまま薄めずに塗っています。

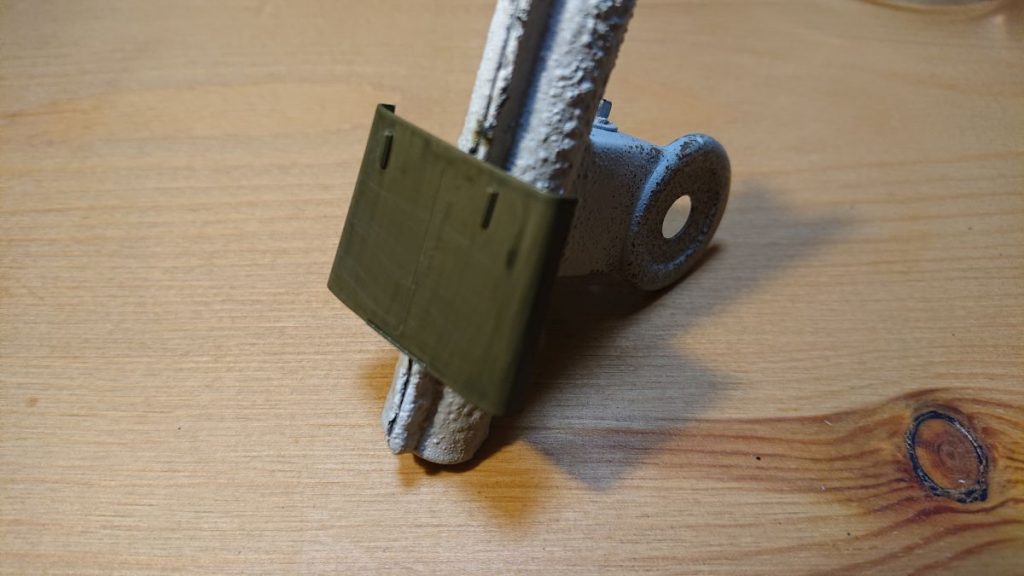

色を塗った部品は、生乾きの塗装面が他のものに接触しないようクリップなどで固定して乾燥させます。クリップでうまくつかめない場合は串やマスキングテープなどを利用する場合もあります。

リアのスペアタイヤもベースグレーで塗装します。説明書の指定ではつや消しブラックなのですが、黒に近いグレーで塗ったほうがタイヤのゴムらしさが表現できます。流石にベースグレー単体だと若干苦しいのですが、タイヤらしく見えてきました。

シャーシのタイヤにもベースグレーを塗装。タイヤを浮かすようにして塗料を乾燥させます。

タイヤのみを塗装したジープに、グレー塗りをしたフィギュアを載せてみました。フィギュアをあえてグレーとすることでダミー人形を乗せたような効果が得られて面白いです。

横から見たところですが、この角度からだとグレーのタイヤがそれっぽく見えます。タイヤをピンポイントで塗るだけでイメージが変わります。

リアからの一枚。タイヤの他に、シートとテールライトなど一部の塗り分けをして完成にしてしまってもいいかも知れません。が、部分塗りの感じがつかめたので、次は全体を塗りましょう。

プラモデルを塗装するとき、「塗装する」ではなく「色のない絵に色をつける」という気持ちで取り組むのが良いと思います。ジープという工業製品をモチーフにしていますが、プラモデルは写真ではなく絵だと考えると塗装が楽しくなります。

全体色はオリーブドラブの指定なので、オリーブドラブ(2)を使用します。オリーブドラブ(1)は米軍機などに使う色でやや茶色がかった色、オリーブドラブ(2)は米軍車両に使う色で(1)より緑が強めな色です。塗料は塗る前によく棒でかき混ぜます。棒で瓶底のヌルっとした感覚がなくなるまでかき混ぜるくらいよくかき混ぜましょう。

塗料は少しずつ出して都度薄めて使います。かき混ぜた棒に絡んだ塗料を塗料皿に移して、アクリジョン薄め液と水を1:1くらいで薄め、更に水性アクリル用の薄め液を1滴加えます。今回はアクリジョン薄め液1滴、水1滴、水性アクリル用薄め液1滴を加えました。かなり薄い感じになりますが、このくらい薄めると筆跡はかなり残りにくくなります。その一方で、アクリジョン薄め液と水だけだとプラスチック表面で弾かれるので、水性アクリル塗料を一滴加えるわけです。

この塗料を2回塗り重ねたところです。下地が透けまくってますね、でもこれでいいんです。色がまだらになっている部分は失敗した部分です。ちょっと塗料を乗せすぎました。イメージとしては、塗料を薄く重ねる感じでいいです。本来はここまで小物を付けた状態で塗装しないので筆が届かないところもあるでしょうが、筆が届く範囲を塗装するだけで大丈夫です。その他、エンジンルームの補機類の一部(多分エンジンブロックにつながる金属部分)フラットグリーンを指定されていましたので、ベースカラーのグリーンを塗ってみました。若干イメージしていたグリーンとは異なりますが、これはこれでいいかも知れません。

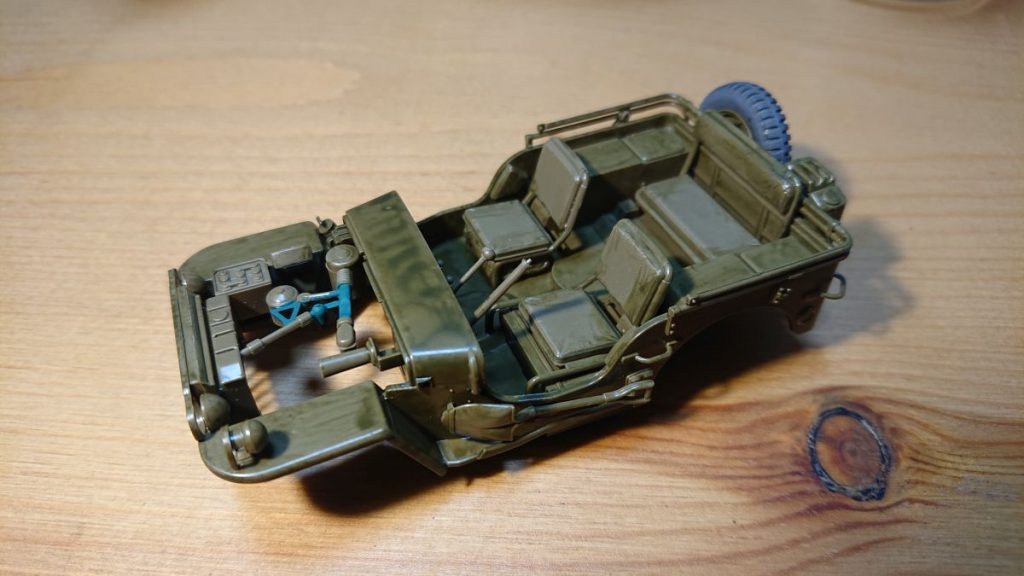

シャーシフレームも塗ってみました。エンジンブロックもフラットグリーンの指定だったので、ベースカラーのグリーンを塗ってみました。特にベースカラーに拘る必要はなかったのですが、初めて使う色だったので使ってみたかっただけという。オリーブドラブはまだ2回目なのでプラスチックの成型色がかなり透けて見えますが、更に塗り重ねるのでこれで大丈夫です。

ボンネットはこんな感じ。こちらも素材の色がまだ見えてるけど気にしなくて大丈夫です。

ちなみに、ボンネットは裏側にマスキングテープを貼って、取っ手としてからクリップで挟んでいます。

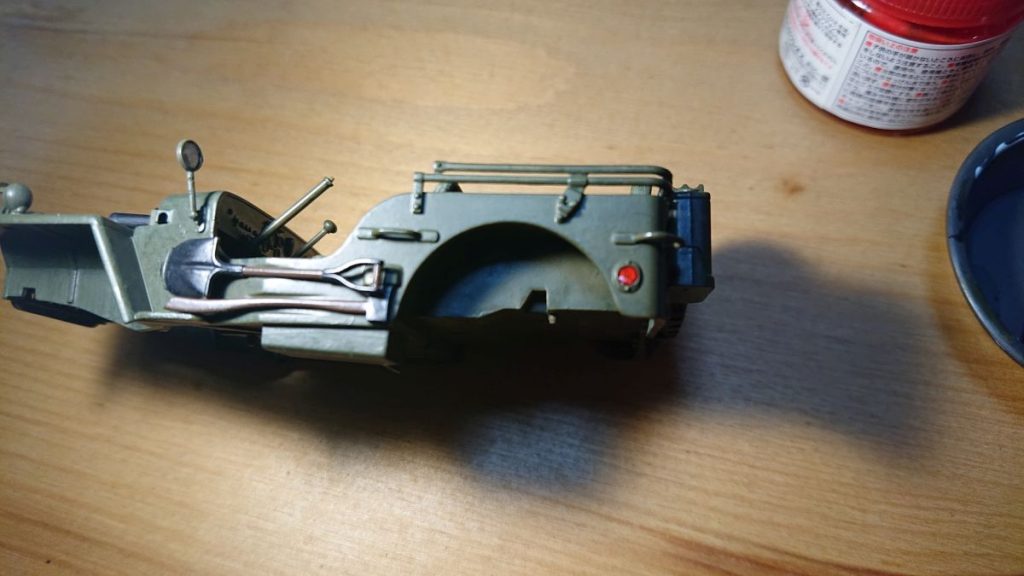

5回位塗装した後、大体色が乗ってきています。塗料を薄めて塗ると、艶が出てくるので途中からフラットベース(つや消し剤)を混ぜながら塗り重ねました。ところが、ちょっとフラットベースの量が多くて白くなってしまっていますね、修正の必要ありです。細かいところは説明書の指定通りでないところとそうでないところがあります、スコップや斧の柄はレッドブラウンで指定通りですが、スコップや斧の金属部はつや消し黒を薄めて塗っています、また、車両のライトなどの赤はとりあえず銀色に塗っています。指定通りでない部分については後で説明します。

車両の裏側も指定通りに塗ります。排気管まわりはレッドブラウンですね。本来はサビサビになっている表現なので、単なる塗装だとあっさりしすぎですが、とりあえずはこれでオッケーです。

これが8回くらい塗ったところです。すこし焦って乾ききっていない表面に塗り重ねてしまったので、筆跡がついてしまっていますが概ねいい感じです。もう下地の色が見えないのでこのくらいで全体塗装は終わりにします。

指定通りに塗っていないところその1、車体のライトですね。ここは銀色の下地にクリアーレッドを重ねます。面相筆にクリアーレッドをすくい取るようにとって銀色に乗せるつもりで、ややボテッとこんもりさせても大丈夫です。

こんな感じに仕上がります。ただ赤で塗るよりもそれっぽい感じがしませんか?

後ろのライトも同じように仕上げます。緑色の車体に赤のワンポイントはいいアクセントになります。

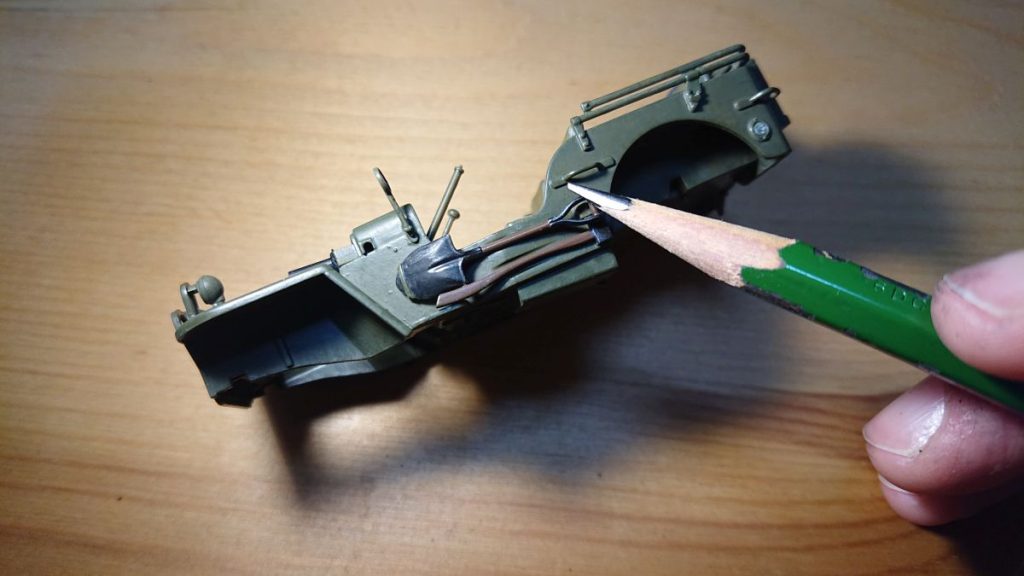

説明書の指定通りに塗らない部分その2。銃はガンメタル、スコップや斧の金属部分はメタリックグレイが指定されていますが、どちらもつや消し黒を薄めて塗ります。その後、鉛筆の芯をこすりつけて金属っぽさを出します。

このとき、全部を鉛筆の芯でこするのではなく凸部を中心にこするのがコツ。今回はやりませんでしたが、広い面積の部分に鉛筆の芯をこすりつける場合は、紙やすりなどで鉛筆の芯を粉状にしたものを綿棒などでこすりつけてやるといい感じになります。

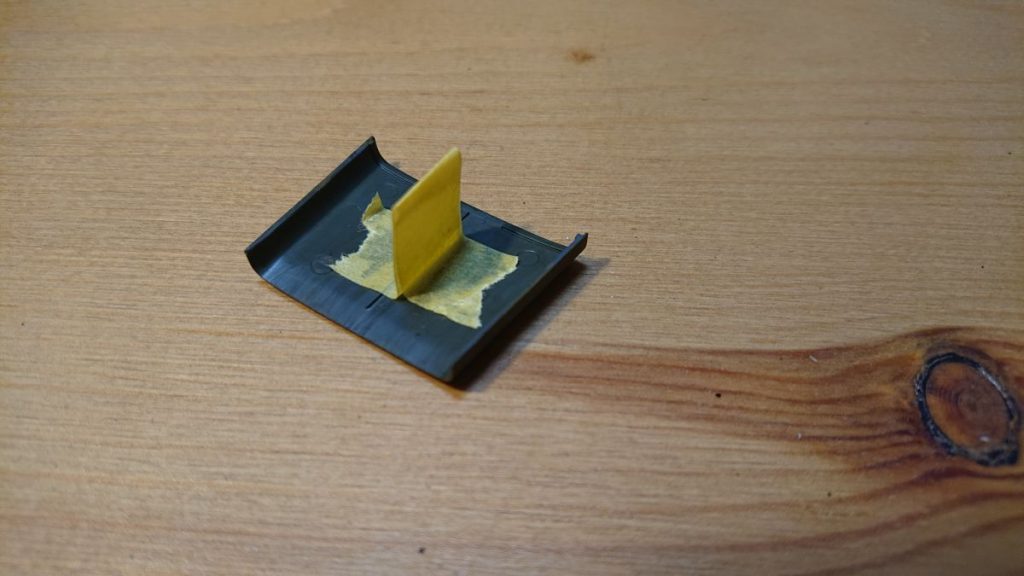

指定通りでない塗装部分その3。タイヤはベースグレイのままでしたが、ここで塗装します。そのまま塗装するのではなく、まず、タイヤブラックにフラットベースを混ぜて薄め液と水でシャバシャバに薄めてから水性アクリル溶剤を一滴加えたものと、薄め液と水を1:1くらいで混ぜたものを用意します。

まずは、薄め液と水を混ぜたものをタイヤに塗っておきます。

薄め液がまだ乾かないうちにタイヤブラックを薄めたものを塗ります。塗るというより流し込むイメージを持ちつつやっぱり塗る、みたいな感じですかね。下地のベースグレイがある程度透ける状態でやめておくと良いでしょう。

これでジープは完成です。ドライバーの色がグレーのままで、これはこれでいいのかなと思いつつ、フィギュアを後で外せるようハンドルはつけていないままです。

塗り分けた小物類もいいアクセントです。照明の関係でツヤが出ているように見えますが、艶は消しています。

自然光で撮るとこんな感じですね。

いかがでしたか? 塗装すると塗装前よりも、人が使う機械という感じが出てきたと思います。今回は色を塗らずに組み立てた状態から塗装に入りました。そのため、塗り分けに苦労したり筆が入らなかったりすることもありましたが、完成してしまえば案外気にならないものです。が、やっぱり組み立てる前に塗ったほうが楽な部分はありますので、そういうところは説明書の通り、組み立て途中で塗ってから組み立てるのが良いでしょう。

ここまで出来るようになれば、プラモデル初心者は卒業です。この調子でどんどん他のプラモデルを組み立てるも良し、ここで紹介しなかった新しい技術を覚えるために本を買って試してみるも良しです。

4. とりあえずのまとめに

プラモデルを買って、接着しながら組み立手色を塗って完成させる、と、この段階で既に初心者は卒業と言って良いでしょう。組み立てるだけでも楽しいプラモデルですが、色を塗ることで表情豊かになり更に面白くなることを実感していただけたのではないでしょうか?

プラモデルは単に(実物がある場合は)実物を小さく再現するだけのゲームではありません。勿論そういう楽しみ方もあるのですが、対象となるロボットや車両に対するカッコいいという思いを表現するものであったり、手を動かして何かを作りたい欲望を満たすものであったり、楽しみ方は人それぞれです。

以下、今回触れませんでしたが、

- パーティングラインと部品の合わせ目処理

- 汚し塗装

について、割と必須の作業として扱われることが多いのですが、必要性を感じないうちに、この辺りの作業を「やらなければならないもの」としてしまうとプラモデル製作がとたんに「やらなければならないこと」だらけになってしまうので、この記事では端折りました。もし、プラモデルの製作を進める上で、パーティングラインや部品の合わせ目が気になりだしたら、それは模型を見る目が一段グレードアップしたということです。その時に、パーティングラインや合わせ目の処理をすれば良いと思います。

汚し塗装、仕上げ塗装についても同様で、指定通り色を塗っただけのプラモデルを見るのと、実物を見た時の印象の違い、あるいは自分の製作したプラモデルとプロモデラーが製作したプラモデルとの違いが気にならない限り、やってもあまり意味のないものです。こちらも、気になるようになったらやってみる、ということで良いと思います。

上記の事柄については、また機会を改めて(必要だと思われるシチュエーションをでっち上げて)紹介したいと思います。

今回制作したキット:タミヤ1/35 ジープ ウィリスMB

コメント

[…] まずは、グレーをミリタリーモデルのタイヤの下塗りとして使うってあたりだな。以前ここの記事でもやったことだが、このグレーは中々いい色でそのままタイヤの色として使ってもいいくらいだ。私はもう少し黒っぽい方が好みなので、グレーをベースにタイヤブラックを薄めて塗るけどな。 […]

[…] この写真は、こちらの記事で作成したときのものだが、フィギュアを塗るのが面倒なときはこれもアリだと思う。もちろん、きちんと仕上げたフィギュアがあればなお良しではあるのだが。 […]