GSIクレオスからアクリジョンベースカラーが発売されてからもう一年くらいになるか。

ベースカラーの発売が2019年2月ですから、そんなもんですな。

ベースカラーの発売を知って、とりあえず全色揃えて色々と使ってみたが、中々興味深い塗料なので取り上げてみようと思う。

ベースカラーについて、今更取り上げるネタなんてありますかな?

実際に使ってみると、テストピースに塗ったときにはわからなかったことがあったりするんだよ。それに、実際に使っているうちに思いついた使い方とかな。

じゃ、折角だし、実際に使っている中でわかったことの話をしていただきましょうか。

その前にアクリジョンベースカラーについて知っていることを教えてくれないか? 私の方からはそこで出てこなかった話をしようと思う。

そうですな。アクリジョンベースカラーは、アクリジョンの隠蔽力の低さを補う下地塗料として開発された塗料で、高い隠蔽力が特徴とされています。それと、比較的どんな材質にも食いつき、どんな塗料にも侵され難いので、サーフェイサー的な使い方にも向いていると言えそうですな。

アクリジョンベースカラーを実際に使ってみて気づいたこと

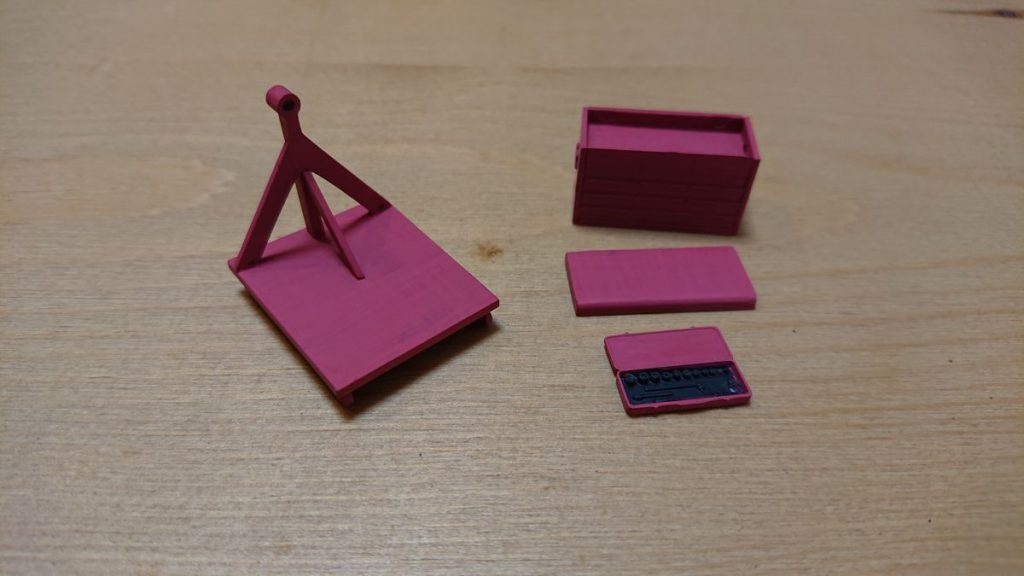

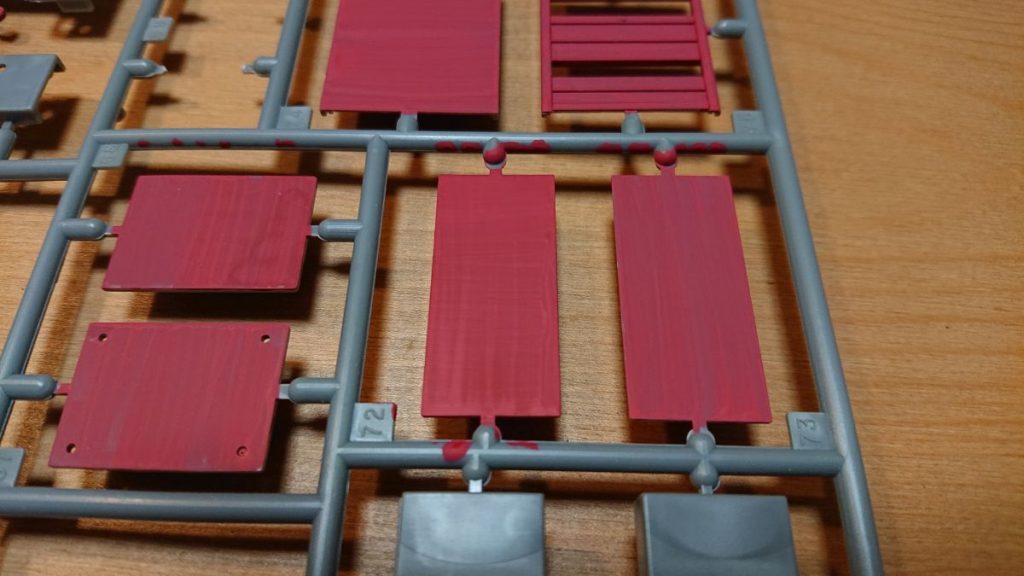

そうだな、実際に使ってみるとその辺は強く感じる。アクリジョンを使っていたときが嘘のように色がついていく。例えば、やや濃い目の成型色にベースカラーの赤を2度塗りしただけでこんな感じになる。

ほぼ下地色が見えない状態になってますな。普通のアクリジョンの赤だと2回塗り程度では下地が透けてしまいます。

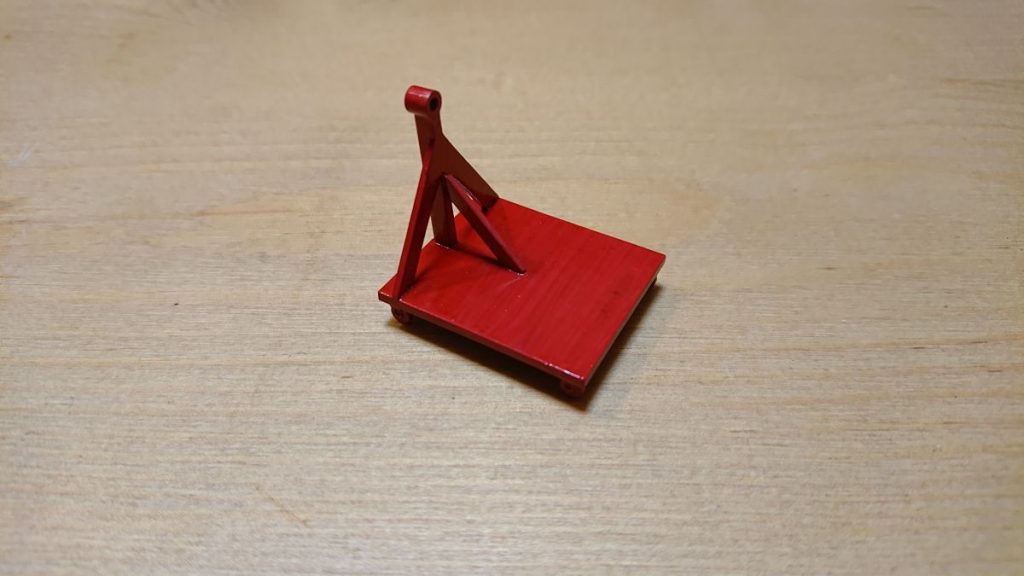

筆塗りで、少し色ムラが出てしまっているけど、下地塗装としてはパッと見良さそうに見える。左側のエンジンスタンドに本番の赤塗装を2回塗りしたものがこれ。

照明の影響なのか、色むらが増えた気が…

ベースカラーはかなり強めのつや消しで、表面の光が乱反射するんだな。それが原因だと思うんだが、色が透けている部分でもそれなりに色がついているように見えてしまう。その上に艶ありの本塗装をすると、下地塗装の薄い部分が際立ってしまうことがあるんだ。

これは騙されてしまいますな。うまく見分ける方法はないんですか?

まあこれを見てほしい。下の写真の縦長の長方形の部品が2つ並んでいるんだが、右側はベースカラー1回塗り、左側は2回塗りしたものだ。右側のほうがなんとなく下地が透けているように見えるが、これでも良いと判断してしまうかもしれない。だが

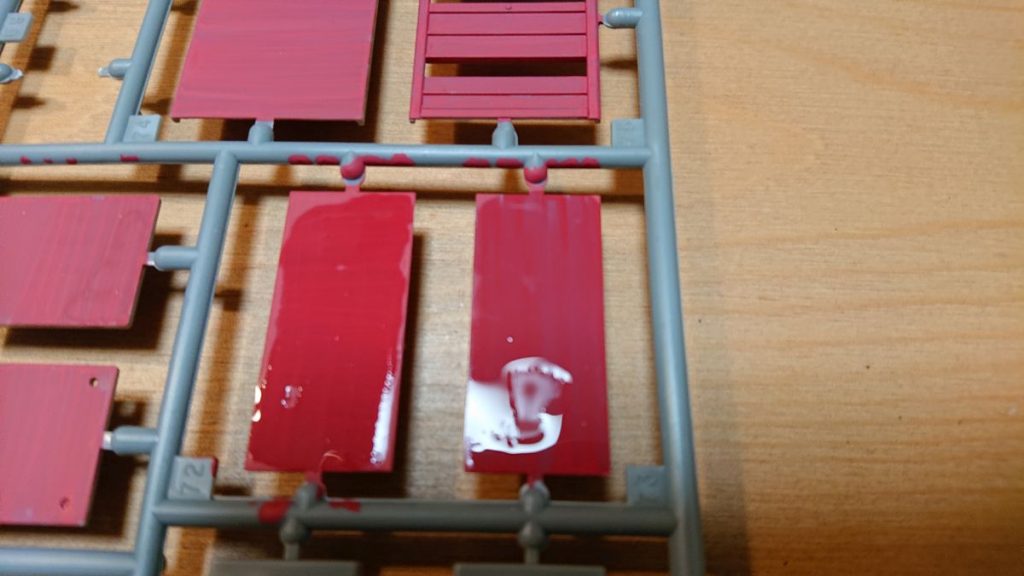

下の写真は、乾燥後に両方の部品の表面に水を塗って見たものだ。

光っていてい見えにくい部分もあるがどうだろう? 右部品の上の方はところどころ下地の色が割とはっきり見えるのが分かるだろうか? 一方、左の部品は下地が透けている箇所は見えない。

つまり、艶有りの塗装をする前に、一度水を塗ってみると下地塗装が不十分な箇所が見えてくるんだ。

なるほど、すりガラスに水をつけると透明になるというアレですな。水をつけても下地が見えないくらいまでは塗り重ねないと下地塗装としては不十分と、そういうことになりますか。

そういうことだな。

こういったことは、エアブラシで下地塗装、本塗装をする場合はそれほど気にならないのだが、筆塗りだとかなり目立ってしまうんだな。その上、アクリジョンの白、黄色、赤なんかは隠蔽力が高くないので、下地塗装のムラを本塗装でカバーするのはかなり厳しいと言わざるを得ない。

下地塗装が重要ということですな。

それから、これも筆塗りに限った話になるが、アクリジョンベースカラーは、やや濃度高い状態で塗っても伸びが良いのでどんどん塗ることができきてしまう。その一方で乾燥もそれなりに早く、筆跡が残ることがあるんだな。ところがベースカラーのつや消しのおかげで筆跡に気づきにくく、そのまま本塗装に入ると筆跡が残ったままになってしまうことがある。

細かいことだが、これも実際に使ってみて初めて気づいたことだな。

アクリジョンベースカラーの使いみちについて

それじゃ、今度はアクリジョンベースカラーを下地塗装以外に使う方法について話を聞きたいんだが。

まずは、普通の塗料としての使いみちだな。まあ、誰でも思いつくことだが。つまり、隠蔽力の高いつや消し塗料としての使うっていう。

何のひねりもない使いみちですな。

まず基本はそこだからな。アクリジョンベースカラーは、白、赤、黄色、緑、青、グレーの6色あるんだが、白以外は割と独特な色で使い所によっては面白い使い方ができる。赤はシャアザクのピンクっぽい色だし、黄色は色素が抜けたような白っぽい黄色だ、青も同じように色が抜けたような青だ。緑はやや独特で青みがかった濃いめの色。グレーは下地塗料というにはかなり濃い目のグレーだ。

まあ、好みに応じて他の色を混ぜて使えばある程度調整はできるだろうが、原色である赤、青、黄色は修正のしようがないだろうな。鮮やかな色を鮮やかに出したいときはアクリジョンで仕上げる以外はないだろうな。

その独特な色味を生かした使い方というと、どんなのがありますかな?

まずは、グレーをミリタリーモデルのタイヤの下塗りとして使うってあたりだな。以前ここの記事でもやったことだが、このグレーは中々いい色でそのままタイヤの色として使ってもいいくらいだ。私はもう少し黒っぽい方が好みなので、グレーをベースにタイヤブラックを薄めて塗るけどな。

とにかくツヤがバッチリ消えて柔らかい材質感がしっかり出せるのが良いよ。

ほう、確かにグレーだけど車体色によってはアリかもしれませんな。

それから、アクリジョンベースカラーの黄色は、つや消しの効果もあって退色した黄色という感じが出る。外においてある黄色いものなんかには合うんじゃないかな?

1/35くらいだとある程度退色の表現をしてやってもいいけど、1/72くらいだとベースカラー黄色塗ってお終いでもいいんじゃないかと思った。

ちなみに、上の写真のミラージュF.1は機種のグレーもベースカラーを使っている。なんとなく混色が面倒で、下地で塗ったベースカラーのグレーがいい感じだったのでそのまま使うことにしたという。

またえらくニッチな使い方だな。

あと、最近いいなと思っているのは、フィギュアの塗装をグレー一色に塗るってやつ。これも、この記事でやったのが最初だが。

背景としてフィギュアを置きたいんだが、フィギュアをいちいち塗るのは面倒くさい。かと言って置かないのも嫌、無塗装で置いとくのもなんだかなー、って時にフィギュアをエイヤッとグレーで塗って置いとくって、意外とアリなんじゃないかって最近思えてきて。

そうは言っても、フィギュアは塗り分けによって情報密度がドカンと上がるアイテム。グレー一色だと台無し感があるんじゃないか?

そりゃ、ちゃんとフィギュアを塗る気力があるときはいいさ。でも、フィギュアを完全に塗り分けるのは結構な手間と時間がかかるんだ、それがたとえ車に添えておくだけのフィギュアだったとしてもね。

添え物フィギュアを置く/置かないに関する満足度って、多分こんな感じ何じゃないかと思う。

置かない < 無塗装 < 大まかな色分け塗装 < ちゃんと塗装

大まかな色分け塗装というのは、服の上下と肌色、髪の毛くらいの色分けをやったもの。私が小学生のときにやってた程度の色分けだな。

で、最近感じているのは、グレー一色塗装は大まかな色分けに比べても満足度が高いんじゃないか、つまり

置かない < 無塗装 < 大まかな色分け塗装 < グレー塗装 < ちゃんと塗装

なんじゃないかってこと。

そんなぁ。服や肌ベタ塗りとはいえ、一応塗り分けているフィギュアよりグレー一色のほうが満足度高いなんて。

その辺の線引きは人によって違うと思うんだが、私の場合は中途半端な塗り分けだと「作りかけ」という感じがするんだよ。一方、グレー一色だと「あえてそのように作った」という、表現の一種だと自分で納得できるので満足できちゃうんだよね、きっと。

まあ、手間もかからないし満足度も高い。しかも、押入れ在庫のフィギュアが日の目を見るということで三方良しってことだね。

そゆこと

コメント