前回、プラモデルを作ろう、から実際に作って完成させるところまで行きました。しかしながら、「完成させたと言ってもガンプラでしょ?」という声が聞こえてきそうです。ガンプラは、スナップフィットで接着いらず、それどころか多色成型と念入りに検討されたパーツ割のおかげで色を塗らなくてもほぼ設定通りのカラーリングで完成させることができます。

プラモデルは作りたいけど、オレが作りたいのはガンプラじゃないんだ!

という方も多いと思いますので、ではガンプラではないプラモデルを作ってみましょう。と言っても作り方はほとんど変わりません。

でも、普通プラモデルってのは接着が必要だし塗装もしなきゃならないんじゃないか?

スナップフィットでないプラモデルの場合、接着は避けられません。ですが、今は使いやすい接着剤も発売されていますし、接着自体はそんなに難しいことはありません。また、塗装も「しなければならない」というものではなく、「やりたければやる」くらいに思っていれば良いと思います。プラモデルなんて所詮は趣味、自分が満足できるところまでやれば良いのです。

それに、昨今の各社から色分けスナップフィットのプラモデルが濫造されている状況に、個人的に疑問を感じています。そこには、「接着するのは難しい」「接着は楽しくない」「組み立ては楽しいけど、塗装は楽しくない」という先入観が潜んでおり、それをプラモデルメーカー自身が消費者に対するメッセージとして送ってしまっているように思えるのです。私にとって、プラモデルの製作は単なる組み立てだけでなく、接着や色塗りがあるからこそ楽しいと思うのです。

ここでは、接着剤が必要なミリタリーモデルを取り上げ、組み立ててみたいと思います。

1. 製作に必要なもの

ミリタリーモデルといえどもプラモデル、製作に必要な最低限のものといえば以前に紹介したものと同じく下記の通りです。ただ、接着剤に関しては後ほど追加で説明します。

- プラモデル本体

- ニッパー

- ヤスリ

- カッター

- 接着剤

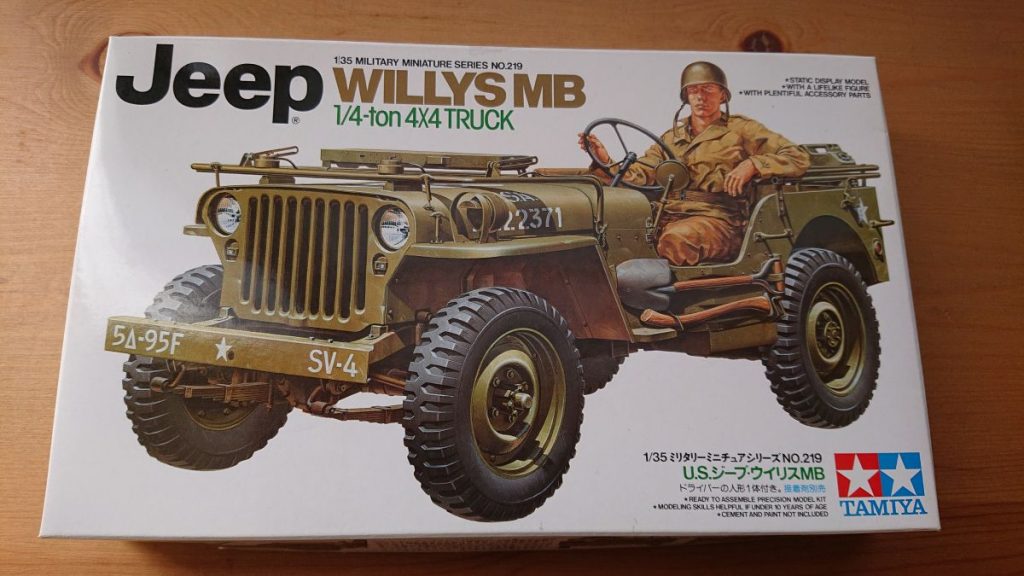

今回はミリタリーモデルということで、こいつを作ってみようと思います。

タミヤ1/35 ウィリスMBジープ、小型軍用車両のベストセラーです。ミリタリーモデルといえば戦車なのですが、こういう小型車両も人が使っている機械という感じがムンムンして楽しいものです。

ミリタリーモデルは一般的に接着剤を使用して組み立てるので、接着剤については少し説明を補足します。ガンプラの時は、基本的には部品の組み合わせで組み立てるので、固定のための流し込みの接着剤があれば十分だったのですが、ミリタリーモデルの場合には接着で部品を固定することを前提としている部分があり、そういう箇所は流し込みよりも、塗ったところにずっと留まっているくらいに粘性が高いものが便利な場合があります。そこで、流し込みタイプよりもドロッとした接着剤を用意すると良いでしょう。

それから、必須というほどではありませんがピンセットがあると便利です。ピンセットは1500円くらいまでの価格帯だと、価格と性能は比例すると言っていいほど違うのですが、まあ手元のものを使うか100円ショップのものでとりあえずは良いです。

2. 製作に入る前に

ガンプラの時と同様、まずは部品を確認しましょう。一般的にプラモデルはガンプラのときのようにランナーの絵が描かれていて全てのパーツを確認できる一覧があるわけではありません。そこで、まずは説明図をよく読んで全体的にどんなランナー構成になっているのかを読み取る必要があります。

今回のジープのキットの説明書にも、部品一覧はありませんが、組み立て図をざっと見ることでジープのボディ部品、Aランナー、Bランナー、透明パーツランナーにデカール(シール)がついてる、ということが読み取れれば十分です。この過程が、組み立て手順の予習をすることにもなります。

今回取り上げるプラモデルのメーカーはタミヤで、タミヤ製のプラモデルはランナーごとに部品の取り寄せが出来るようになっています。このようなサービスを行っている説明書には、取り寄せ可能なパーツのリストが書いてある場合がありますので、そこを見ることで全体のパーツ構成を知ることが出来るので便利です。

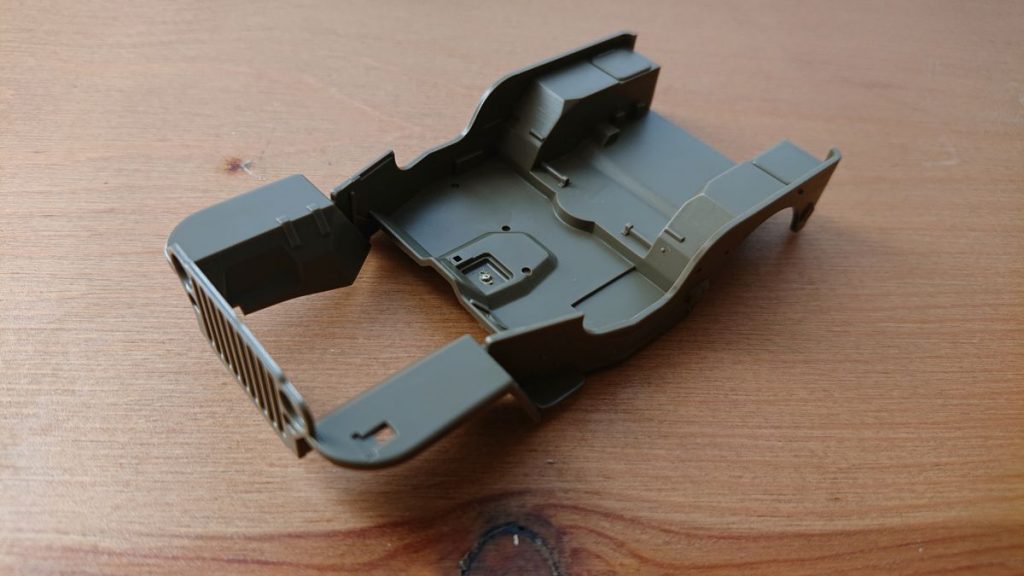

余談ですが、組み立てる前にキットの部品を鑑賞してみましょう。プラモデルの楽しみは作ることだけでなく、作る前に部品を眺めることも楽しみの一つなのです。

ジープのボディはこのような一体成型です。運転席と正面グリルの間がガバっと開いているのは、ここにエンジンが再現されるからです。完成してしまうと全く見えないのにエンジンを再現しているというのがなんとも嬉しいですね。

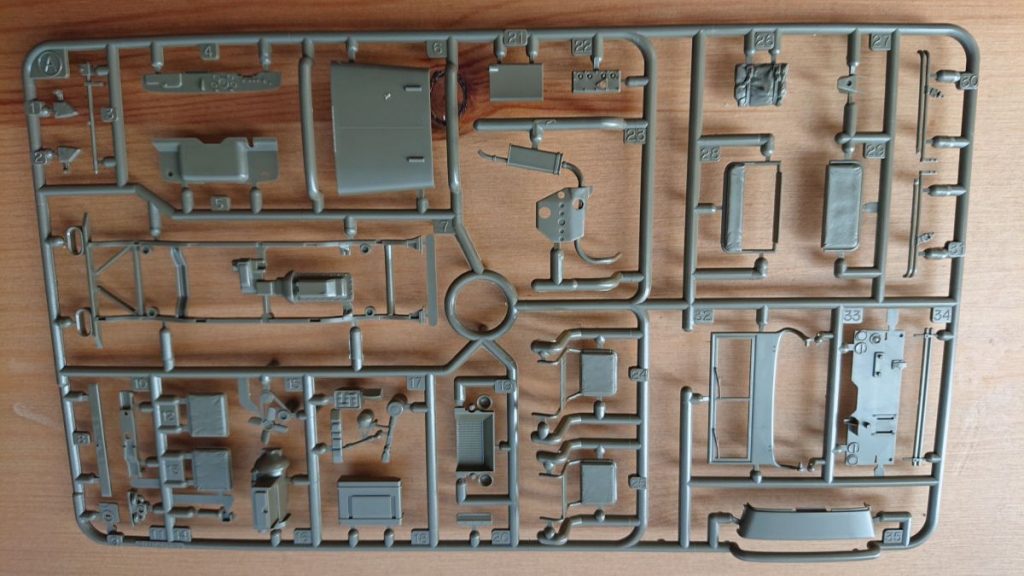

ランナーAの写真です、左中央にジープの背骨にあたるシャシーフレームが再現されています。模型といえどもできるだけ実写と同じ構造で再現しようという心意気が感じられて、作るのが楽しみです。

ランナーBの一部を拡大してサスペンション周辺の部品を眺めてみると、車輪を支える板ばね(リーフスプリング)や、エンジンの動力を4輪に伝えるためのメカニズムが読み取れます。完成後に普通に飾ると見えなくなる部分もこのように再現しており、手にとって裏側を見ると「おっ!」となる仕掛けです。

ジープのようなオープントップの小型車両で避けて通れないのがドライバーのフィギュア。切れの良いモールドで再現されています。

部品を楽しむのはこの辺で終わりにして、作ってみることにしましょう。

3. 組み立ててみよう

まずは組み立ててみましょう。説明書には、組み立てながら色を塗るよう指定されていますが、ここではとりあえず全部組み立ててしまいます。組み立て途中をじっくりと楽しむのであれば、説明書の通りが良いのでしょうが、どうしても塗装と組み立ての段取りを考えたりする必要もあり、そういう部分がプラモデルの難しさでもあるので、ここではとにかくサクサク組み立てることにしましょう。いいんですよ、最初はこんな感じで。

ニッパーで部品を切り離し、手で合わせて接着するという点で、やることはガンプラのときと同じですが、部品が細いので折らないように注意しましょう。流し込み接着については前回軽く触れたので、そちらを参考にしてください。

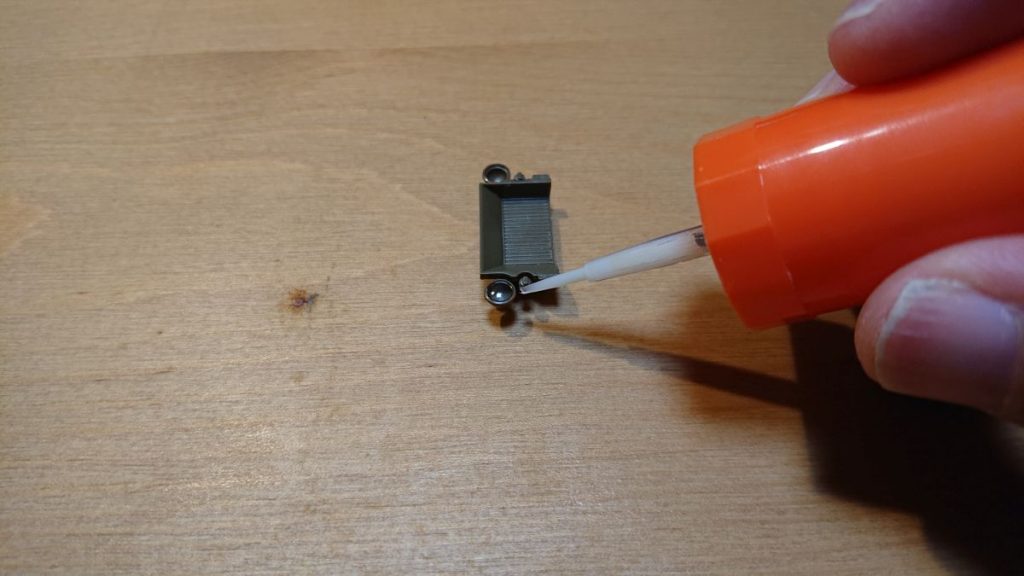

部品同士の合わせ面が見えない、接着剤を流し込むのが難しいときは粘性の高い普通の接着剤を使います。

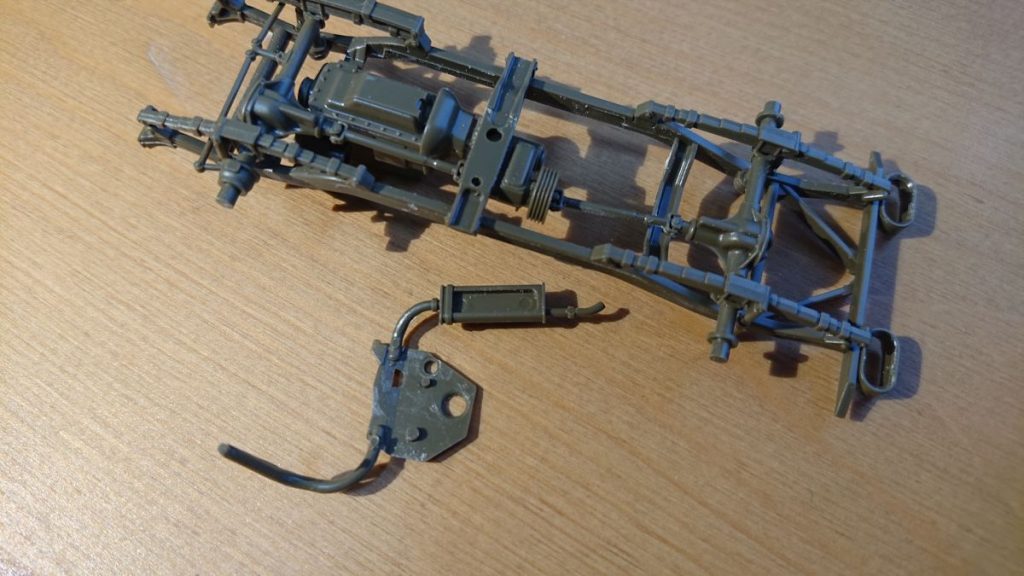

上の写真は、組み立て中のシャーシに排気管を取り付ける前の状態なのですが、位置合わせ用の穴とピンがあるのが分かりますか? これ、ガンプラだとパチンとはめ込んで終わりなんですが、このキットだとスカスカなのでそのままでは簡単に取れてしまいます、接着が必要なんですね。ところが、部品を合わせて確認してみると

接着剤をどこに流し込んでいいのか分かりませんね。よく見ると分かるんですが、接着剤の筆を入れる余地がありません。無理やり接着剤の筆を突っ込むと、他の部分に接着剤がついて、折角のディテールを潰すことになってしまうかも知れません、それは避けたい。

そこで、組み立て後には隠れてしまう接着面に予め接着剤を塗っておくというわけです。普通の接着剤は粘性が高いので、塗った直後にどこかに流れていく心配がないのがいいですね。

ついでに、排気管をエンジンにつながっています、こちらは流し込みタイプの筆が届くので、こちらも接着しておきます。

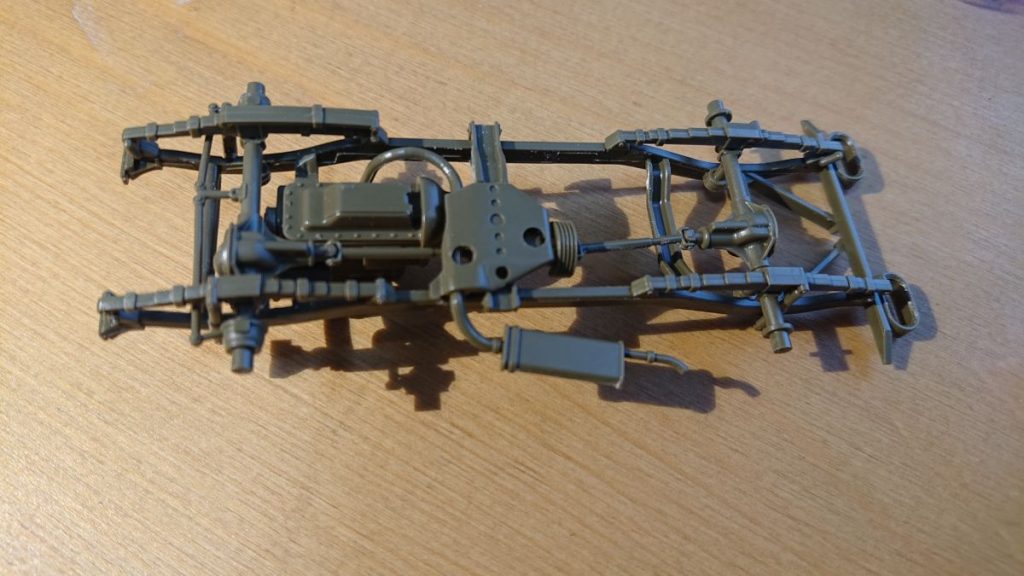

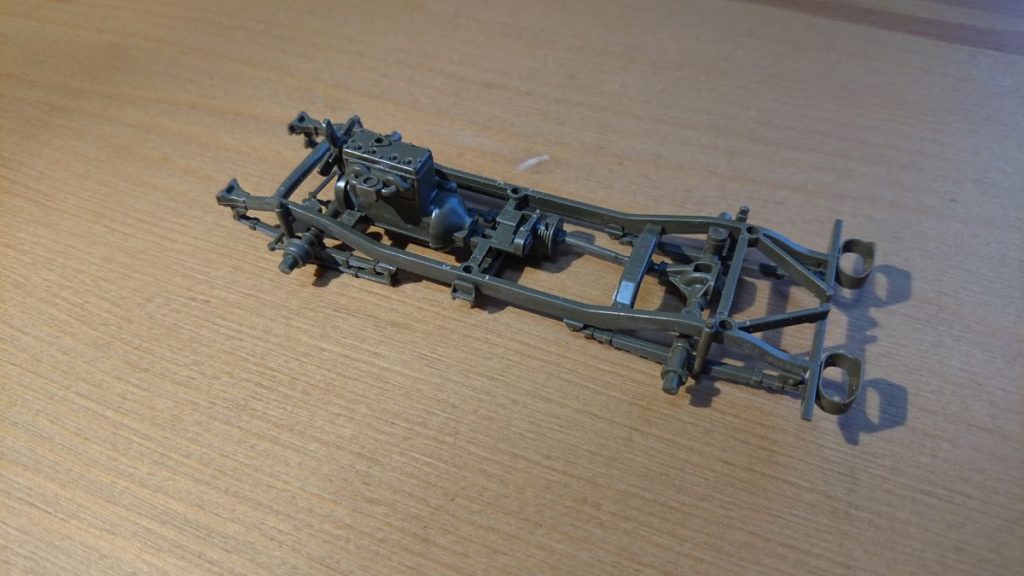

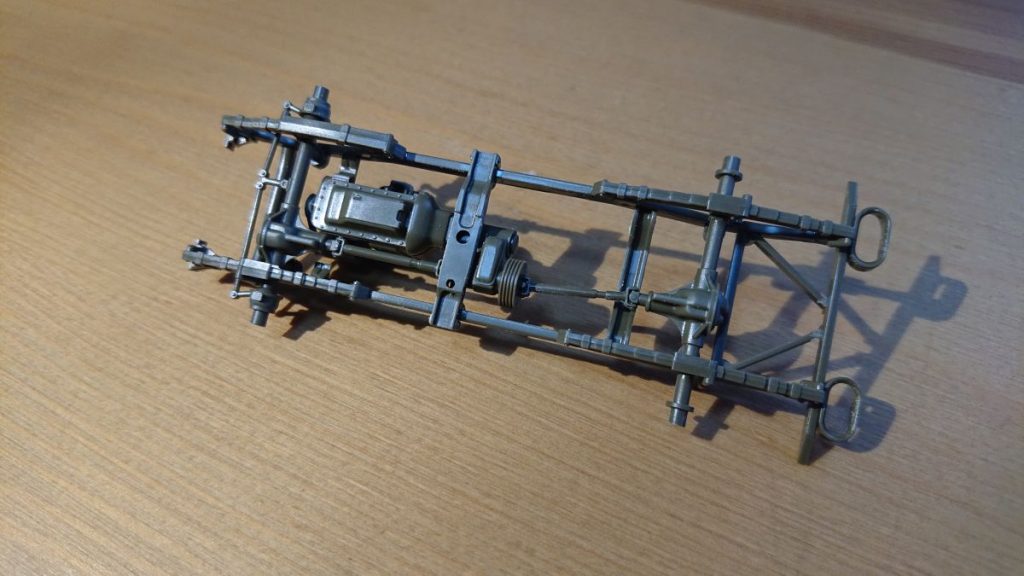

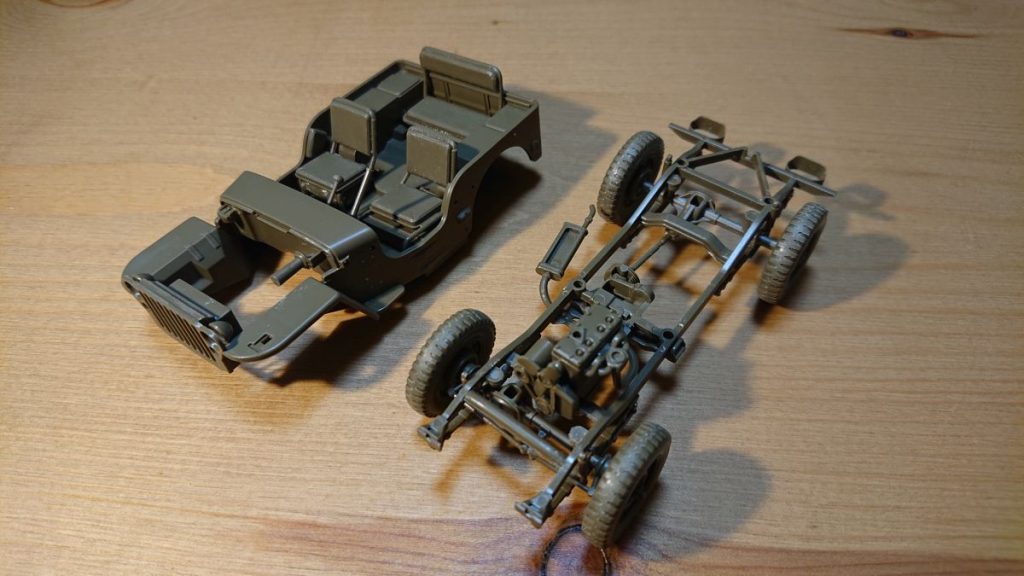

シャーシ部分ができました。はしご状のフレームにエンジン、変速機、動力伝達系とサスペンション、走るための主な機能が全てシャーシに取り付けられています。このメカ感がたまらない。

シャーシを裏から見たところです。写真は排気管を取り付ける前ですね。エンジンからの動力は、中央から前後に分配されている様子が、前後に伸びるドライブシャフトから読み取れます。前後に分配された駆動力は、前後にあるディファレンシャルギヤによって左右に分配されます。今では街中でも普通に見られる4WD車ですが、動力伝達は意外と複雑です。

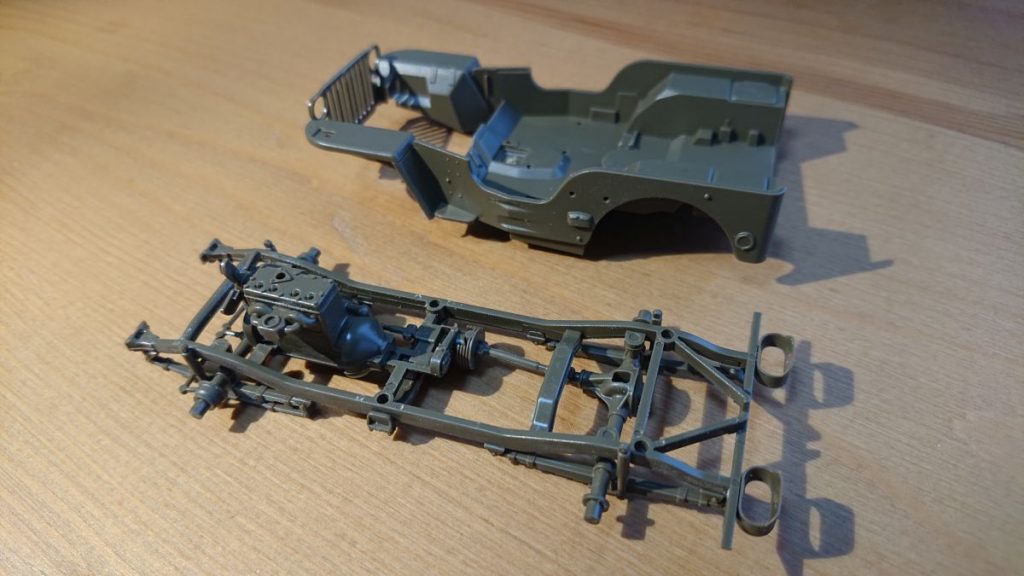

ジープは、シャーシとボディの役割が完全に分離しているのが特徴です。今ではトラックがこのような構造ですね。昔はどの車もこのようなシャーシ+ボディの構造だったのですが、今の市販車はボディの所々に小さな箱構造を設けることでシャーシの機能を受け持たせるようにしています。外装にも構造としての力を受け持たせる構造をモノコックと言いますが、車の場合、こうした方が剛性、衝突安全性などを高いレベルでまとめられるんですね、その代わり設計が難しいのですが。

仮にボディを載せてみました。もう殆ど見えなくなってしまうんですよね。それでもちゃんと再現しているところがなんとも嬉しいじゃありませんか。

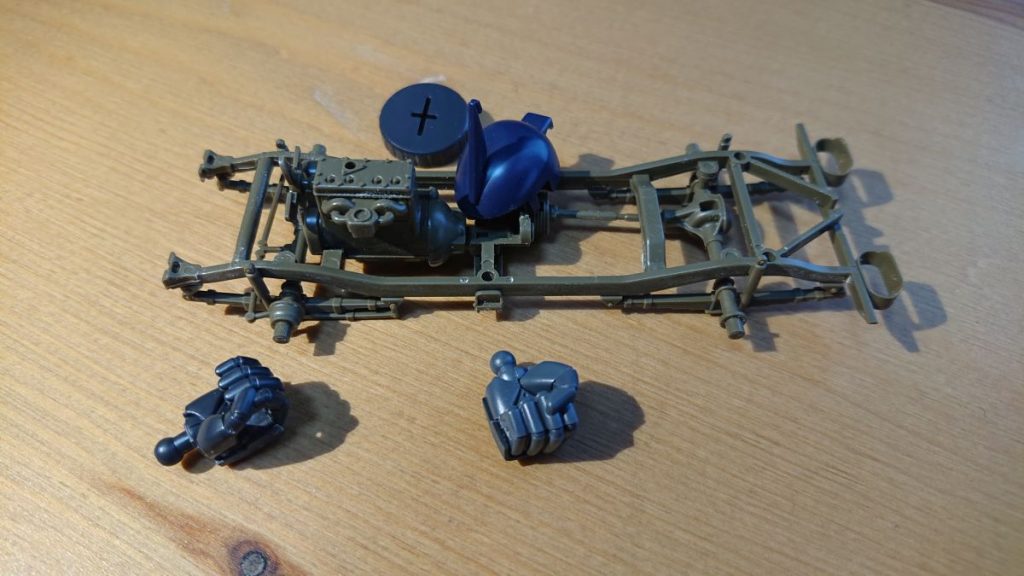

ザクの部品と並べてみました。ザクで最もごちゃごちゃした部分である拳の部品ですが、こうして比べるとディテールの細かさというか情報の密度感の違いが分かると思います。

実物があるということは、多くの場合模型で再現できる以上の情報をいかに削ぎ落として表現するかが重要である一方で、実物が存在しないアイテムを模型化する場合は、元の設定の情報量を模型で再現可能な情報量が上回ることが多いんですね。ですから模型のスケールなりの情報を後からどれだけ与えられるかが情報密度感のポイントとなるんですが、HGUCシリーズはあくまでも元設定を重視したスタンスというか、あまり後付けの情報を加えていないんですね。模型における、情報の足し引きとかその辺を考察するとまた楽しいのでしょうが、製作に話を戻しましょう。

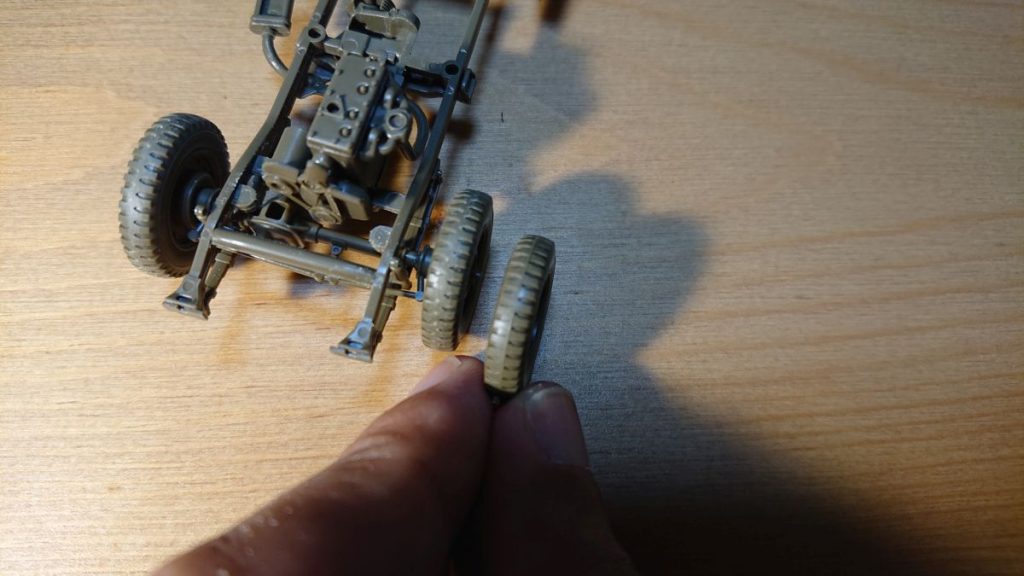

シャーシを作ったら気分が乗ってしまったので先にタイヤをくっつけてしまいました。いやー、もうこれで完成ってことでいいんじゃないかと思えるほどカッコいいですねぇ。うん、これで完成でいいよ。

手に持っているタイヤの部品は中央に分割線のようなものがあります。これは、プラモデルの2つの型をあわせた部分にできる線で、パーティングラインと言います、実際のタイヤにはこのような線はありません。そこで、ヤスリを使って落としてみました。初心者向けということで、パーティングライン処理などはしてきませんでしたが、ここだけは我慢できずにヤスリで落としてしまいました。本物はどういう形をしているか、を考えればパーティングラインは削り落とした方が良いのですが、そこにこだわりすぎると時間がいくらあっても足りないので、気になったら削り落とす、くらいのつもりで良いと思います。パーティングラインが気にならない場合は無理に落とす必要はありません。どんどん組み立てていきましょう。

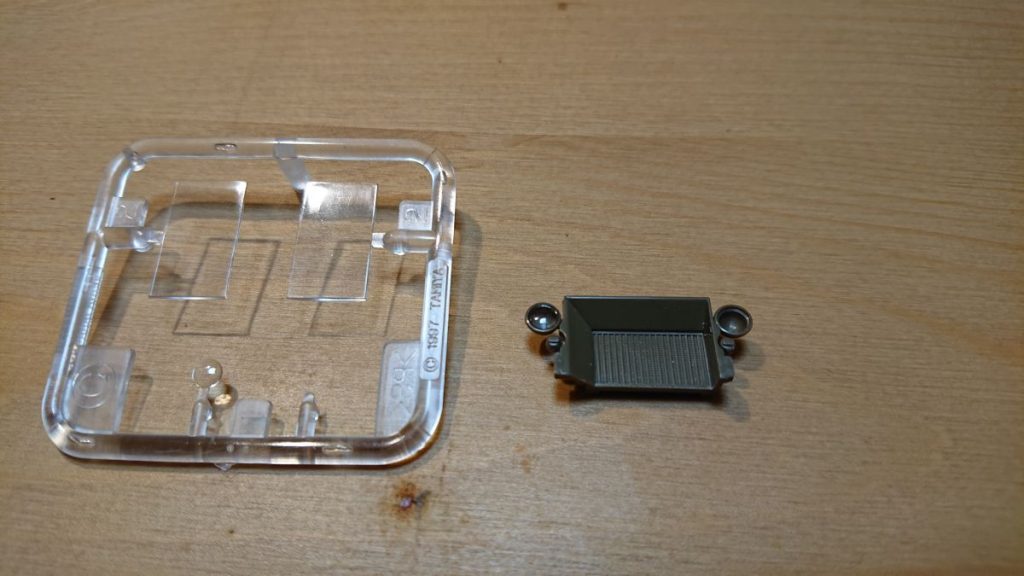

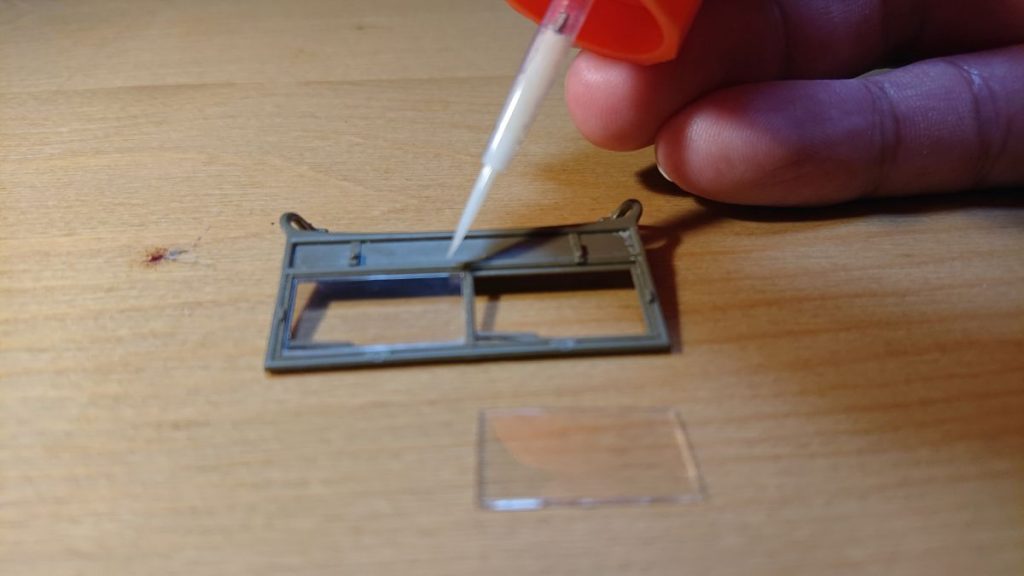

ライトとガラスはクリアパーツで表現されています。接着が難しい透明パーツは、とりあえず仮組みしてから

流し込み接着剤を軽く流して固定します。こうすることで、きれいに接着できます。

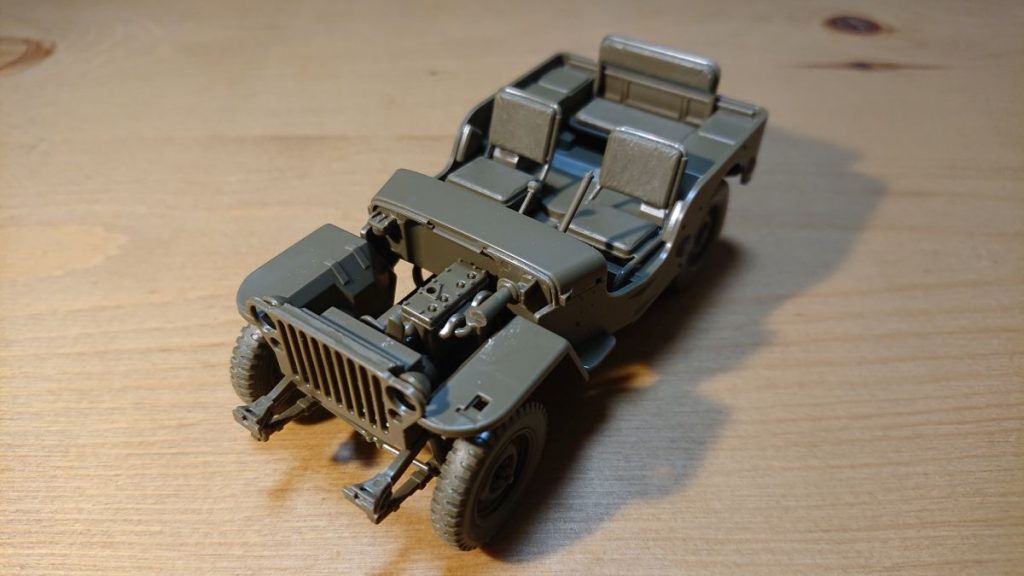

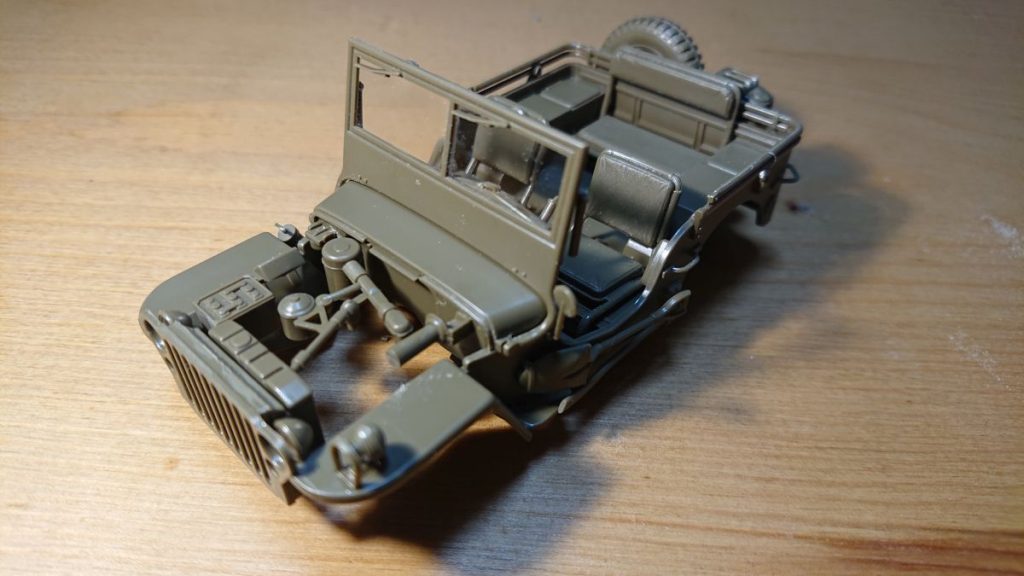

シャーシがカッコいいので、説明書の指示を無視してボディをシャーシに接着せずに仕上げることにしました。ボディも少しずつ形になってきたので、シャーシに載せてみると

ジープの形が見えてきました。ボンネットの中身が見えるのがなんともカッコいいじゃありませんか。ボンネットで見えなくなるのがもったいない、ボンネットも固定しないでおこう。折角作った中身がもったいないから、あえて接着しない、こういうのもプラモデルではアリです。好きなところまで完成させればよいのです。

ジープのフロントガラスは透明パーツで再現されています。一昔前であれば透明パーツを汚さずに接着するのはそれなりに難しかったのですが、

仮組み+流し込み接着剤で簡単かつきれいに接着できます。部品を貼り合わせて流し込み接着剤を流し込む方法でどんどん組み立てが進むのは中々楽しいです。プラモデルにおいて今はそれほど接着を毛嫌いする理由はないと思います。

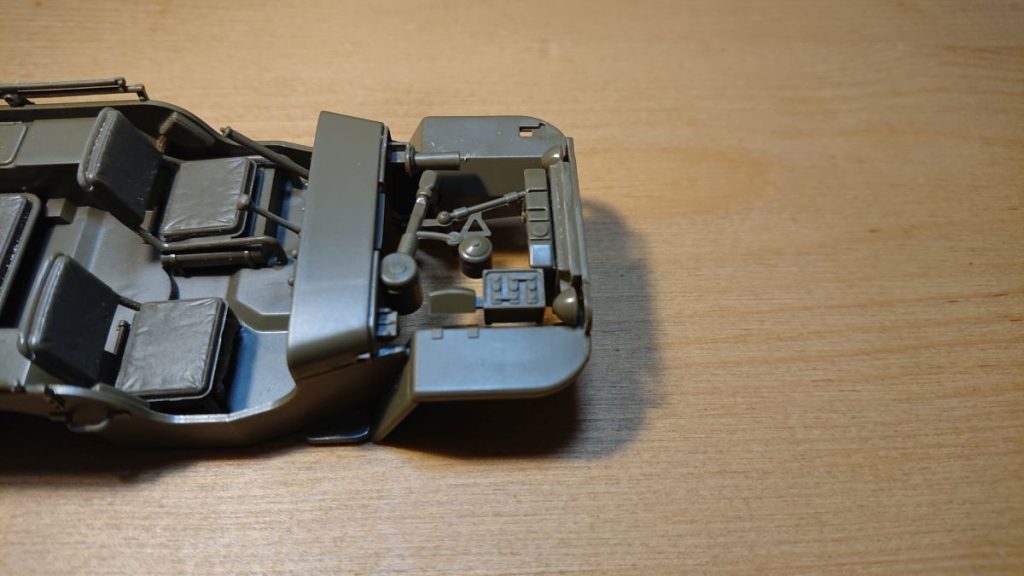

ジープのシャーシとボディを接着せずに組み立てようとするとエンジンの補機類、バッテリーの部品の組み立てにちょっと工夫がいります。エンジンはシャーシ側、ラジエター上部やバッテリーはボディ側なので、両方接着してしまうとシャーシとボディが外せなくなります。

そこで、ラジエター上部のみを接着することにしました。位置を決めたらいつもどおり流し込みの接着剤で固定すればOKです。シャーシとボディを仮組みし、補機類パーツの位置を決めて流し込み接着します。

接着剤が乾くとこんな感じになります。これで、ボディをシャーシから分離することが出来るようになりました。

付属のフィギュアを作りましょう、脚の部品は既に固定してあります。これをボディに乗せてポーズを決めます。胴体と腕をとりあえず接着しながら運転席に座らせて、ハンドルがちゃんと持てるようにポーズを決めます。左手の場所とかは説明書や箱絵を参考に。この辺、気にしだすと指を切り離してちゃんとハンドルを持てるようにしたくなったりしますが、今回は割とアバウトに位置を決めてあげればOKです。ハンドルはフィギュアを固定する時まで接着しないでおきましょう。

フィギュアのポーズが決まりました。ポーズを決めたらとりあえず降ろしましょう。あとは残りのパーツをボディに貼り付けていけば完成です。あとちょっと。

ボディはこれで完成です。後部座席の機関銃などの武装は今回はつけていませんが、好みに応じて機銃をつけたりできます。

フロントウィンドウは可動式なので、起こしてみました。ボンネットは接着せずボンネットの中身を見られるようにしました。キットには、ボンネットを開けた状態で固定するためのヒンジ部品がついていますが、そこまでリアルに再現したいわけではないので、取れるようになっていれば十分です。勿論、説明書どおり接着してしまっても構いません。プラモデルは、必ずしも説明書の通りに作る必要はないのです。

これで完成です。色を塗らなくてもメカニックな感じが出ていてカッコいいものです。このまま飾っても中々精密感がありますし、ジープだけでなくトラックや戦車も沢山そろえて並べてみるのも楽しいですよ。プラモデルの楽しみ方は人それぞれ、組み立てて完成、は十分にアリだと思います。

ジープを右後方から、シンプルな計器パネルと3本の変速機/副変速機レバーのごちゃごちゃ感がいい対比になっています。

折角精密に再現されているシャーシはそれなりに覗き込まないと見えません。でも、模型は簡単にひっくり返すことが出来るので、その気になればいつでも見ることが出来ます。

ボンネットを外したエンジンルーム。最近の車と比較するとスカスカですが、それだけに中身の構造が分かりやすいです。これもボンネットを付けると見えなくなってしまうのが残念ですね。

ちなみに、今回使用しなかった機銃などの部品たち。何か他のものに使えるかも知れないのでとりあえず取っておきます。

4. 組み立てを終えて

無塗装で組み立てたジープはいかがでしょう? 結構カッコよく出来たのではないでしょうか?

また、接着剤を使った組み立ては思ったほど難しくなかったと思います。接着剤を使ったプラモデルを組み立てるのは難しい、初心者は接着剤でベトベトにしながらプラモデルを組み立てる、というのは流し込み接着剤を使った組み立て方法の確立でほとんど昔話になりつつあります(今回触れませんでしたが、部品を押さえる時に少し注意を払う必要があります)。流し込み接着を多用することで、接着自体が簡単かつ楽しい作業になった、というのが今どきのプラモデル製作です。

接着剤というと健康への影響や刺激臭の問題がありますが、リモネン系の接着剤を使えばほぼ問題ないレベルだと思います(今回使用しているGSIクレオス製のものは廃版になってしまいましたが、タミヤからリモネン系の接着剤が市販されています(2019年現在))。

プラモデルにおける接着は、もはや難しいスキルを必要としません。これを機会に、自分の好きなプラモデルにチャレンジしてみてはいかがでしょう?

5. 次回予告

次は、プラモデル製作において接着と並ぶ難関(と思われている)である塗装をやってみたいと思います。お題は今回製作したジープを使うつもりです。無塗装でもカッコいいですが、塗装するともっとかっこ良くなります。

今回制作したキット:タミヤ1/35 ジープ ウィリスMB

コメント

[…] 塗装するプラモデルは、前回製作したタミヤの1/35ジープです。筆塗りをするには丁度いいサイズと言えます。 […]